休みの多い会社で働きたいなぁ

ワークライフバランス重視で働くことは正義です!

一般的には、以下のような業界が休日が多いと言われています

- 電気・ガス・熱供給・水道業

- 情報通信業

- 複合サービス事業

- 学術研究、専門・技術サービス業

- 金融業・保険業

- 製造業

- IT業界

- 人材紹介業

これらの業界は、労働時間が比較的短い、またはフレキシブルな働き方が可能であるため、休日が多いとされています。

無料の転職サイトはdoda

- 厚労省の公式な年間休日調査

- 年間休日120日以上はスゴい?

- 休みが取りやすい会社トップ31←東洋経済調査

- 規定通りに休日を所得してるか?「長期休暇や有給消化も加味して」

- 1位:リクルートライフスタイル

- 2位:キャノン

- 2位:NTTドコモ

- 2位:住友電気工業

- 5位:大和証券

- 5位:大和証券

- 7位:リコー

- 7位:本田技研工業

- 9位:日本ロレアル

- 9位:デル

- 11位:ヤフー

- 12位:本田技研工業

- 13位:トヨタ自動車

- 13位:ユニマット ライフ

- 13位:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

- 13位:タイムム

- 17位:沖縄電力

- 18位:東日本旅客鉄道(JR東日本)

- 18位:デンソー

- 18位:武田薬品工業

- 18位:KDDI

- 18位:メディップス

- 18位:野村総合研究所

- 18位:SCSK

- 18位:ギャップジャパン

- 18位:ノバルティス ファーマ

- 18位:富士ゼロックス

- 18位:ファナック

- 18位:エヌ・ティ・ティ・データ

- 18位:ノボ ノルディスク ファーマ

- 31位:コナミデジタルエンタテインメント

- 有給が取れて年収が高い会社ランキング18「東洋経済調査を参考」

- 休日出勤の多い会社とは?その特徴と対処法を解説

- 休みが多い会社に行くメリット5選

- 年間休日120日義務化の現状とその影響

- 週休3日制を導入している会社は?

- 残業時間15時間以下で休みが多い会社トップ17(東洋経済より)

- 【まとめ】年間休日の多い仕事でワークライフバランスを充実させよう

厚労省の公式な年間休日調査

政府から発表されている公式なデータを紹介します。

各業界の平均休日数をテーブル形式でまとめました。

| ランキング | 業界 | 平均休日数 |

|---|---|---|

| 1 | 情報通信業 | 118.8日 |

| 1 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 118.8日 |

| 3 | 金融業、保険業 | 118.4日 |

| 4 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 116.8日 |

| 5 | 教育、学習支援業 | 112.7日 |

| 6 | 製造業 | 111.4日 |

| 7 | 複合サービス事業 | 110.4日 |

| 8 | 不動産業、物品賃貸業 | 109.6日 |

| 9 | 医療、福祉 | 109.4日 |

| 10 | サービス業(他に分類されないもの) | 109.0日 |

| 11 | 卸売業、小売業 | 105.7日 |

| 12 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 104.6日 |

| 13 | 建設業 | 104.0日 |

| 14 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 103.8日 |

| 15 | 運輸業、郵便業 | 100.3日 |

| 16 | 宿泊業、飲食サービス業 | 97.1日 |

年間休日120日以上はスゴい?

1年のうち1/3が休みの会社はかなりいい会社だと思います!

ワークライフバランスを重視する現代社会において、年間休日の多さは就職先を選ぶ際の重要な要素となっています。特に、「年間休日120日以上」を目指す求職者にとっては、休日が多い業界を知ることは非常に有益です。

年間休日が120日以上とされる業界の一部です。

- 情報通信業: 平均休日数は118.8日となっていますが、業界内には年間休日が120日以上の会社も存在します。IT業界はフレキシブルな働き方が可能で、リモートワークやフレックスタイム制度を導入している会社も多いです。

- 学術研究、専門・技術サービス業: 平均休日数は118.8日です。大学や研究機関などは、長期の休暇が設けられていることが多く、年間休日が120日以上の場合もあります。

- 金融業、保険業: 平均休日数は118.4日です。ただし、金融業界は業務内容により休日数が大きく変わるため、具体的な求人情報を確認することをお勧めします。

- 電気・ガス・熱供給・水道業: 平均休日数は116.8日です。公益事業者は安定した労働環境があり、年間休日が120日以上の会社も見られます。

年間休日120日以上の会社を探すポイント

年間休日120日以上の会社を探す際には、以下のポイントを考慮してみてください。

- 業界を調査する: 上記のランキングを参考に、休日が多いとされる業界を調査してみてください。

- 会社の年間休日数を確認する: 会社のウェブサイトや求人情報で年間休日数を確認してみてください。

- 働き方の柔軟性を確認する: フレックスタイム制度やリモートワークの可否など、働き方の柔軟性も休日の多さに影響します。

転職エージェントを使ってみたい どれ使えばいいの? 年齢制限で断られた… お給料とか休みが そもそもやりたいことない 無料dodaなら解決できます 転職エージェント業界大手のdoda

とりあえず転職エージェント登録らしいけど

増えるか不安…

とりあえず会社辞めたい![]() は年齢・学歴・職歴一切不問で、転職カウンセリングや書類作成サポート、応募手続き代行から入社後のアフターフォローまで完全無料で受けられます。さらに、応募するときは企業への推薦状まで用意してくれるので、あなたの特性を最大に活かしてくれます。

は年齢・学歴・職歴一切不問で、転職カウンセリングや書類作成サポート、応募手続き代行から入社後のアフターフォローまで完全無料で受けられます。さらに、応募するときは企業への推薦状まで用意してくれるので、あなたの特性を最大に活かしてくれます。

休みが取りやすい会社トップ31←東洋経済調査

規定通りに休日を所得してるか?「長期休暇や有給消化も加味して」

1位:リクルートライフスタイル

ポイント: 93

2位:キャノン

ポイント: 92

2位:NTTドコモ

ポイント: 92

スマホとかdポイントとか、新しい技術を取り入れてる会社は、ワークライフバランスも意識できていそうな気がしますよね!予想通りです!

2位:住友電気工業

ポイント: 92

5位:大和証券

ポイント: 91

5位:大和証券

ポイント: 91

7位:リコー

ポイント: 91

複合機やプリンターが有名な会社ですよね。

7位:本田技研工業

ポイント: 91

9位:日本ロレアル

ポイント: 90

9位:デル

ポイント: 90

11位:ヤフー

ポイント: 89

12位:本田技研工業

ポイント: 88

13位:トヨタ自動車

ポイント: 88

13位:ユニマット ライフ

ポイント: 88

13位:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

ポイント: 88

13位:タイムム

ポイント: 88

17位:沖縄電力

ポイント: 87

18位:東日本旅客鉄道(JR東日本)

ポイント: 87

18位:デンソー

ポイント: 87

18位:武田薬品工業

ポイント: 87

18位:KDDI

ポイント: 87

18位:メディップス

ポイント: 87

18位:野村総合研究所

ポイント: 87

コンサルティングやソリューションの会社ですね。そういう会社は従業員が働きやすくないと説得力がないですもんね!

18位:SCSK

ポイント: 87

18位:ギャップジャパン

ポイント: 87

18位:ノバルティス ファーマ

ポイント: 87

18位:富士ゼロックス

ポイント: 87

18位:ファナック

ポイント: 87

工場で使うような機器を作っているみたいです。

エンジニアにおすすめ!

18位:エヌ・ティ・ティ・データ

ポイント: 87

18位:ノボ ノルディスク ファーマ

ポイント: 87

31位:コナミデジタルエンタテインメント

ポイント: 86

転職エージェントを使ってみたい どれ使えばいいの? 年齢制限で断られた… お給料とか休みが そもそもやりたいことない 無料dodaなら解決できます 転職エージェント業界大手のdoda

とりあえず転職エージェント登録らしいけど

増えるか不安…

とりあえず会社辞めたい![]() は年齢・学歴・職歴一切不問で、転職カウンセリングや書類作成サポート、応募手続き代行から入社後のアフターフォローまで完全無料で受けられます。さらに、応募するときは企業への推薦状まで用意してくれるので、あなたの特性を最大に活かしてくれます。

は年齢・学歴・職歴一切不問で、転職カウンセリングや書類作成サポート、応募手続き代行から入社後のアフターフォローまで完全無料で受けられます。さらに、応募するときは企業への推薦状まで用意してくれるので、あなたの特性を最大に活かしてくれます。

有給が取れて年収が高い会社ランキング18「東洋経済調査を参考」

1位:ヒューリック

年収: 1760万円

求人倍率: 78.5%

福利厚生度: 15.7点

2位:住友商事

年収: 1437万円

求人倍率: 79.5%

福利厚生度: 14.8点

とても有名な企業ですよね。

やはり大手は年収も高いんですね。

有給も取りやすいなんてすばらしい!

3位:東京海上日動

年収: 1221万円

求人倍率: 72.9%

福利厚生度: 15.3点

4位:ファナック

年収: 1216万円

求人倍率: 85.5%

福利厚生度: 17.0点

5位:双日

年収: 1154万円

求人倍率: 84.0%

福利厚生度: 16.8点

やはり人気の企業は数値で見ても良い会社だということがわかりますね。

6位:サントリーホールディングス

年収: 1150万円

求人倍率: 84.0%

福利厚生度: 16.8点

7位:AGC

年収: 1104万円

求人倍率: 90.5%

福利厚生度: 15.1点

8位:アステラス製薬

年収: 1089万円

求人倍率: 75.5%

福利厚生度: 15.1点

製薬会社の中では、年収も高くて有休もとれる、働きやすい会社なんですね!

9位:オリックス

年収: 1063万円

求人倍率: 79.5%

福利厚生度: 15.1点

10位:ソニー

年収: 1057万円

求人倍率: 76.7%

福利厚生度: 18.4点

一般人にもなじみがある会社で、年収も高いし、就職したら自慢できますね!

11位:キリンホールディングス

年収: 1041万円

求人倍率: 77.0%

福利厚生度: 15.4点

12位:サントリー食品

年収: 1033万円

求人倍率: 72.9%

福利厚生度: 16.0点

BOSSとかLipton、昔からあるイメージだけど、最近も新商品とかでるとつい買っちゃう!

13位:日東エンシニアリング

年収: 1031万円

求人倍率: 80.0%

福利厚生度: 17.0点

14位:三井化学

年収: 1022万円

求人倍率: 77.7%

福利厚生度: 16.0点

化学技術は今後もずっと使いますよね。

これからも伸びていきそうな気がします!

15位:JFEエンジニアリング

年収: 1017万円

求人倍率: 85.0%

福利厚生度: 16.0点

16位:大和証券グループ

年収: 1015万円

求人倍率: 72.7%

福利厚生度: 16.0点

最近話題のNISAとかも取り扱っていますよね。

働くのにもいい企業なんですね!

17位:住友金属鉱山

年収: 1001万円

求人倍率: 79.5%

福利厚生度: 16.0点

住友グループはワークライフバランスに優れているのかな。

18位:アドバンテスト

年収: 995万円

求人倍率: 67.8%

福利厚生度: 16.5点

【更新】2024年07月27日

1分で分かる人気転職エージェントBEST10【実績・評判】

休日出勤の多い会社とは?その特徴と対処法を解説

仕事とプライベートのバランスを重視する現代社会において、休日出勤が多い会社は求職者から敬遠されがちです。しかし、実際にはどのような会社が休日出勤が多いのでしょうか?そして、そのような状況に対してどのように対処すれば良いのでしょうか?この記事では、休日出勤の多い会社の特徴と対処法について解説します。

休日出勤が多い会社の特徴

休日出勤が多い会社は、以下のような特徴を持つことが多いです。

- 非効率的な業務運営: 残業や休日出勤が多い会社は、労働時間が長くなることが特徴的です。これは、会社が社員に非効率なやり方をさせているという部分に原因があります。

- 仕事量の多さ: 会社として残業を減らす姿勢はあるものの、仕事量が多く残業せざるを得ない環境になってしまっている場合があります。

- 休日対応が頻繁: 仕事で抱えている案件によっては、「時間外」あるいは「休日に業務の対応」を迫られることもあります。休日対応が重なれば、退職に発展するきっかけにもなりえます。

休日出勤が多い会社への対処法

休日出勤が多い会社に対しては、以下のような対処法があります。

- 転職を考える: 休日出勤が多い会社で働くことに疑問を感じるなら、転職を考えてみるのも一つの選択肢です。転職エージェントを利用するなどして、いい企業があるかを調べてみると良いでしょう。

- 労働環境の改善を求める: 会社に対して労働環境の改善を求めることも重要です。具体的には、労働時間の短縮や休日出勤の削減などを提案すると良いでしょう。

新しい働き方「ライブ配信」にも注目

現在TikTokLIVEを対等にスマホで稼ぐビジネスも増えてきています。頭悪くても女性が稼げる仕事と現在はよく揶揄されていますがライブ配信でチャットをするだけでも新しいお仕事になりつつあります。

休みが多い会社に行くメリット5選

休みが多い会社を選ぶことは、ただ仕事から解放されるというだけではありません。そこには、生活の質を高め、キャリアにおいてもプラスに作用する多くのメリットがあります。ここでは、そんな休みが多い会社に勤めることのメリットを5つ紹介します。

休みが多いと収入が減る気がして気になるけど、メリットが多いならぜひ休みたい!

①家族と海外旅行

休みが多いことで得られる最大のメリットの一つは、家族と過ごす時間が増えることです。長期休暇を利用して、家族と海外旅行に行くなど、普段なかなか取れないような質の高い時間を過ごすことができます。これにより、家族関係を深める貴重な機会を得ることができます。

海外旅行は連休がとれないと不可能!

それができるのは魅力ですね。

②安定して長く働ける会社

休日が多いということは、その会社が従業員のワークライフバランスを重視している証拠です。そのような会社は、従業員の健康や幸福を大切にし、長期的な視点で人材を育てようとする傾向があります。結果として、従業員は安定して長く働くことが可能になります。

これから育児や介護、自分が病気になる可能性もありますもんね。休みがたくさんあると助かります!

③人間関係が良好

休みが多い職場は、ストレスの蓄積が少なく、職場内の雰囲気が良好であることが多いです。休日をしっかり取ることで、仕事のプレッシャーから解放され、リフレッシュすることができます。これにより、職場での人間関係が良好に保たれ、協力的な環境が育まれます。

なんだかんだで一番大事かもしれませんね。

いい会社にはいい人材が集まるんでしょうね!

④元請け会社

休みが多い会社は、プロジェクトの管理が行き届いており、過度な残業や無理な納期設定を避ける傾向にあります。このような会社は、元請けとしての立場を保ちやすく、安定した業務運営を行うことができます。これにより、質の高い仕事を提供することが可能となります。

上で業務量を管理してくれると、自分の仕事に集中できていいですね!

⑤人を大切にしてくれる

休日が多い会社は、一人ひとりの従業員を大切にする文化が根付いています。従業員一人ひとりの幸福を追求することで、職場全体のモチベーションが高まり、創造性や生産性の向上にも繋がります。また、個人の趣味や自己啓発にも時間を割くことができ、仕事以外の面でも成長することができます。

やっぱり休みって大事!

年間休日120日義務化の現状とその影響

働き方改革が進む現代、年間休日120日の義務化は多くの労働者が注目するテーマとなっています。しかし、現状ではどのような法律が施行されているのでしょうか?この記事では、年間休日120日義務化の現状とその影響について解説します。

年間休日120日義務化の現状

現時点では、企業から社員に対し105日、120日の休日を付与することを義務化する法律は施行されていません。しかし、労働基準法によると、使用者は労働者に対して最低週に1回または4週間に4回の休日を設けることを義務付けています。このルールに照らし合わせると、年間休日の最低ラインは1日8時間勤務の場合で105日と計算されますが、120日程度の年間休日が一般的とされています。

年間休日120日義務化の影響

年間休日120日の義務化が実現した場合、労働者にとってはより多くの休日を確保できるというメリットがあります。これにより、仕事とプライベートのバランスを保つことが容易になり、労働者の生活の質が向上する可能性があります。

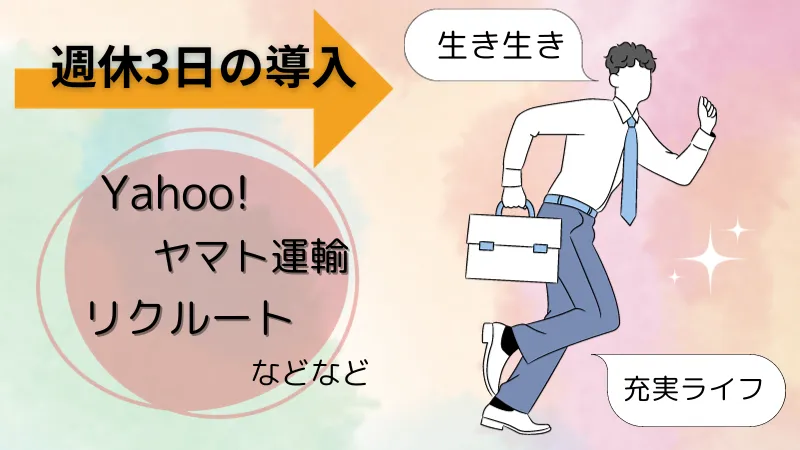

週休3日制を導入している会社は?

働き方改革の一環として、週休3日制を導入する企業が増えてきています。しかし、どのような企業が週休3日制を導入しているのでしょうか?また、その影響はどのようなものなのでしょうか?この記事では、週休3日制を導入する企業とその影響について解説します。

週休3日制を導入する企業

以下に、週休3日制を導入している主な企業を紹介します。

- ヤフー: 育児や介護をする社員に対して選択的週休3日制を導入しています。

- ファーストリテイリング: 勤務地域限定の正社員を対象に選択的週休3日制を導入しています。

- 佐川急便: 物流企業として週休3日制を導入しています。

- ヤマト運輸: 物流企業として週休3日制を導入しています。

- リクルート: 人材業界最大手として週休3日制を導入しています。

週休3日制の影響

週休3日制の導入は、労働者にとってはより多くの休日を確保できるというメリットがあります。これにより、仕事とプライベートのバランスを保つことが容易になり、労働者の生活の質が向上する可能性があります。

一方で、企業側にとっては労働力の確保が難しくなるというデメリットが考えられます。特に、人手が不足している業界や小規模企業では、休日の増加により業務運営に影響が出る可能性があります。営業なのに残業が少ない仕事はこちらの記事をご参考ください。

残業時間15時間以下で休みが多い会社トップ17(東洋経済より)

1位:ホーチキ

就職難易度: 0.8

就職人気度: 60.5%

平均残業時間: 12.1時間

就職難易度が低い!ねらい目かも!

2位:北國銀行

就職難易度: 2.0

就職人気度: 54.5%

平均残業時間: 12.0時間

3位:東邦ガス

就職難易度: 3.1

就職人気度: 83.0%

平均残業時間: 16.6時間

4位:九州電力

就職難易度: 3.5

就職人気度: 88.5%

平均残業時間: 17.0時間

5位:オリックス銀行

就職難易度: 3.5

就職人気度: 51.5%

平均残業時間: 10.3時間

6位:SMK

就職難易度: 4.2

就職人気度: 54.0%

平均残業時間: 10.8時間

7位:西武建設

就職難易度: 4.3

就職人気度: 64.0%

平均残業時間: 13.2時間

建築関係で残業が少ないのは魅力ですね!

8位:阪急電鉄

就職難易度: 4.5

就職人気度: 58.5%

平均残業時間: 11.7時間

9位:クツワ

就職難易度: 4.5

就職人気度: 58.5%

平均残業時間: 11.7時間

10位:日本精工

就職難易度: 4.7

就職人気度: 65.0%

平均残業時間: 13.0時間

このあたりからだんだん就職難易度が高くなってきていますね。

休みが多いだけでなく、その他も充実してくるあたりなのかな?

11位:三井石油開発

就職難易度: 4.9

就職人気度: 70.0%

平均残業時間: 14.0時間

12位:三越伊勢丹

就職難易度: 5.0

就職人気度: 74.5%

平均残業時間: 16.4時間

13位:CBC

就職難易度: 5.0

就職人気度: 55.0%

平均残業時間: 11.0時間

CBCといえば有名なのは中部日本放送ですが、これは商社のほうですね。

14位:東京ドーム

就職難易度: 5.2

就職人気度: 47.6%

平均残業時間: 11.9時間

15位:明治製菓

就職難易度: 5.9

就職人気度: 54.5%

平均残業時間: 10.9時間

お菓子作りに関われて休みも多いなんて最高!

16位:福井銀行

就職難易度: 6.0

就職人気度: 76.7%

平均残業時間: 16.1時間

17位:横河電機

就職難易度: 6.0

就職人気度: 70.5%

平均残業時間: 14.1時間

【まとめ】年間休日の多い仕事でワークライフバランスを充実させよう

ワークライフバランスは、仕事とプライベートの両方を満足に過ごすことを指します。そのためには、休日が重要な要素となります。年間休日の多い仕事を選ぶことで、ワークライフバランスを充実させることが可能です。今回は、年間休日が多い業界や仕事について探ってみましょう。

年間休日が多い業界

厚生労働省の調査によると、以下の業界が年間休日が多いとされています。

- 電気・ガス・熱供給・水道業: 平均120.9日

- 情報通信業: 平均119.8日

- 複合サービス事業: 平均119.7日

- 学術研究、専門・技術サービス業: 平均118.8日

年間休日が多い仕事

一方で、職種によっても年間休日の数は大きく変わります。以下に、年間休日が多い職種をいくつか紹介します。

- 製造系−研究開発: 平均134.1日

- 製造系−設計/開発: 平均134.0日

- 営業系−MR(医薬情報担当者): 平均133.0日

これらの職種では、専門性が高く、労働者のスキルや知識が直接企業の成果に影響を与えるため、労働者の健康や満足度を確保するために休日が多く設けられています。

最後に一言

年間休日の多い仕事を選ぶことで、ワークライフバランスを充実させることができます。しかし、休日だけでなく、仕事の内容や環境、給与など、自分にとって大切な要素を総合的に考えて仕事を選ぶことが大切です。

【最新】2024年07月27日

オススメ転職エージェント